Il faut se souvenir qu’autrefois, pour laver le linge, nos ancêtres ne possédaient que très peu de commodités ; par tous les temps, elles devaient accomplir leurs pénibles corvées.

À l'origine, le lavoir était une pierre plate ou une simple planche posée au bord d'un cours d'eau, d'une mare ou d'une source, sans abri. La pollution due à la révolution industrielle , les épidémies puis l'hygiénisme entraînent le développement de constructions spécifiques à la fin du XVIIIème siècle qui voit les communes se munir de bassins situés au bas d'une prairie, en contrebas d'une source ou d'une fontaine, en bordure d'un ruisseau, d'un canal, d'une rivière ou d'un fleuve où peut être amarré un bateau-lavoir. A partir de 1790, des lavoirs seront construits dans les villages ou dans certains quartiers des villes.

En France, les épidémies de choléra, de variole et de typhoïde ont incité le Parlement à voter la loi du 3 février 1851 qui accorde un crédit spécial pour subventionner à hauteur de 30 % la construction des lavoirs couverts afin de favoriser leur développement. Les travaux étant mis en adjudication sur rabais à la chandelle (équivalent marché public) expliquent chez les entrepreneurs une certaine similitude de conception et de matériaux. Suivant les finances communales, ces lavoirs seront ouverts aux quatre vents, fermés, d’architecture plus ou moins élaborée.

Après leur mise en service, les lavoirs deviendront un pôle important dans la vie sociale des communes. En milieu rural, ils connaîtront, pendant de très nombreuses années, une occupation plus qu’importante. Les lavandières s’entraidaient mutuellement. Une coordination existait entre elles ; chacune se devait de respecter l’autre. Pas question de bousculer les habitudes, les places, les heures et les jours…

A partir de 1946, l’arrivée dans les foyers de l’eau courante apporta dans son sillage un début de modernisation qui, petit à petit, semblait vouloir venir ébranler le rythme de travail des lavandières. Cette nouvelle commodité allait provoquer un certain ralentissement de la fréquentation des lavoirs.

Dans les années 1960, la commercialisation de la machine à laver le linge déstabilisera les habitudes ménagères.

Vers 1970, des petites laveries privées, des blanchisseries industrielles, des pressings apparaîtront et se développeront à grande vitesse, provoquant en peu de temps l’abandon total des lavoirs.

Inutilisés, abandonnés, fermés ou très mal entretenus, ces édifices seront l’objet de pillages ou de dégradations et même, selon la décision de certains conseils municipaux, vendus ou démolis.

Les lavoirs fontaines, ayant perdu leur fonction originelle, resteront en sommeil pendant un certain temps.

Plus tard, après décisions et arrêtés municipaux encouragés par des subventions départementales, les lavoirs entreront dans une phase de rénovation au titre de la conservation du patrimoine.

En 1790, pour les besoins de la population, le Conseil Communal de Triaucourt discutera de la nécessité de capter des sources afin de procéder à la construction de deux bacs réceptacles, de les aménager en lavoirs aux deux extrémités du village, de préférence à l’opposé l’un de l’autre.

Les deux sources retenues pour les constructions futures étaient « La Mutasse » et « La Mariée ».

Ce ne fut pas une décision facile, mais après de nombreuses réunions et beaucoup de paroles, le choix sera tranché et le projet aboutira à une conclusion favorable, bénéfique à tous.

L A M U T A S S E

1790.

Desservi par une petite ruelle à l’arrière de quelques maisons, le premier bac-lavoir sera implanté à l’une des sorties du village, direction Nord-Ouest, en retrait de la route d’Aubercy ; il portera ainsi le nom de la source qui allait l’alimenter : « la Mutasse ».

Ce premier bac réceptacle présentera, avant sa mise en service, un sérieux ennui : creusé trop profond, il subissait le reflux des eaux de la rivière et, de ce fait, se trouvait souvent complètement submergé ; il fallut donc commencer par réparer cette erreur.

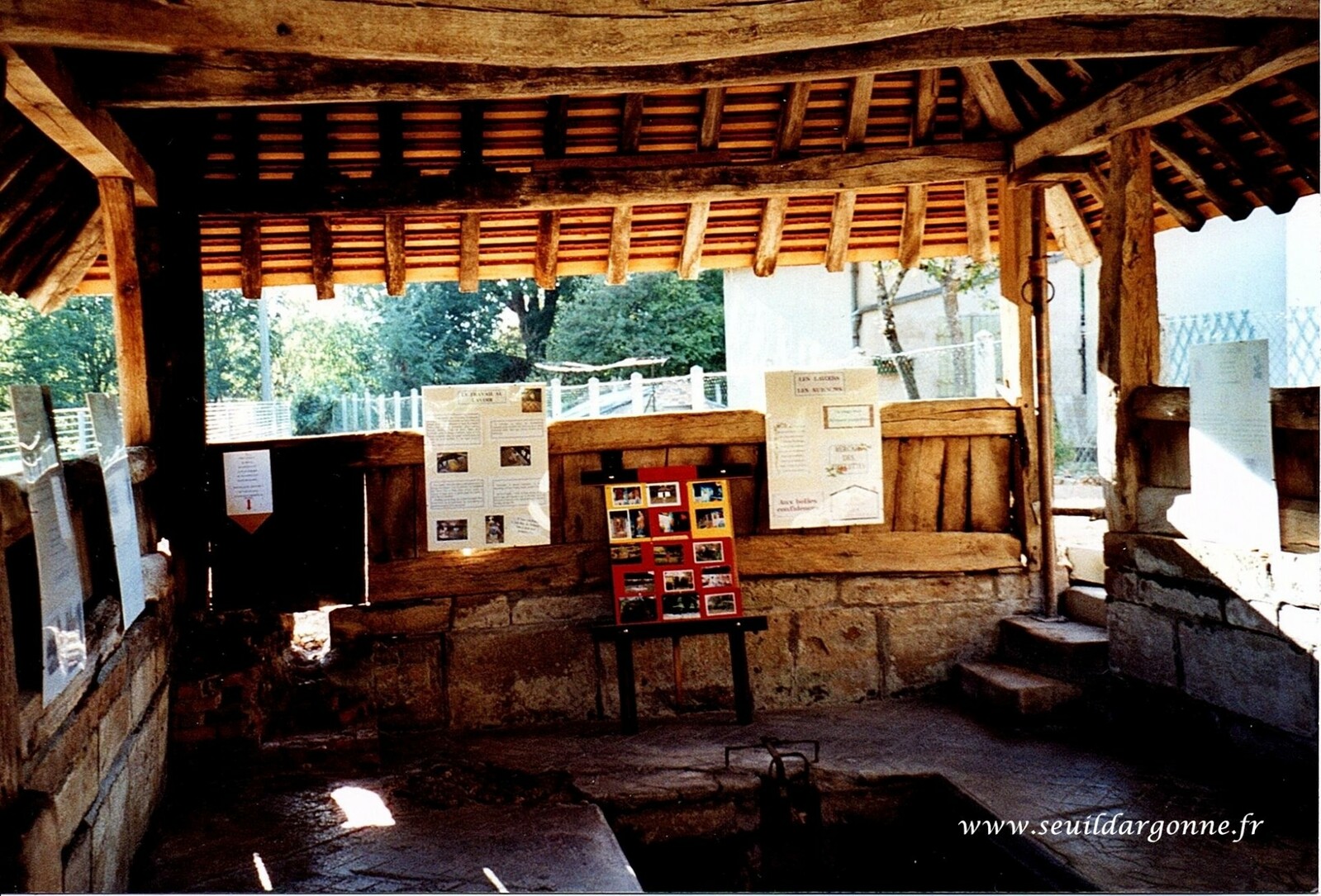

Après étude, un nouveau bassin sera construit et sera mis en eau sans incident. Il permettra de disposer 4 à 5 planches larges de 70 cm pour servir de planches à laver aux lavandières. Cependant, à l’usage, le lavoir se révèlera très inconfortable les jours de pluie, ce qui provoquera des réclamations de la part des lavandières, suggestions qui seront prises en considération par les représentants communaux. Il sera donc décidé de construire autour du bassin une ossature de bois, fermée à mi-hauteur par de la pierre et des planches, qui recevra une toiture dite « à quatre pans » à tuiles plates, lui donnant ainsi l’aspect d’une chaumière.

Ainsi aménagé, les lavandières trouveront en ce lavoir un certain confort agrémenté d’un grand courant d’air circulant au-dessus de leur tête, bien agréable l’été, mal apprécié en hiver. Pourquoi ne pas avoir fermé le pourtour sur toute sa surface ? Peut-être faute de deniers publics ou peut-être pour lui offrir une particularité évasive… Rien ne laisse en connaître la raison…

- 1935 -

- 1935 -

De gauche à droite :

Mmes Marthe COLIN, Claire MARGOT, Rose DENIZET, Anaïs RIGAULT, Françoise QUINGLER

Après sa construction et son aménagement, le lavoir de la Mutasse donnera satisfaction aux lavandières ainsi qu’aux villageois en leur procurant l’eau de sa source.

Entre-temps, il lui fallut supporter les divers services d’entretien obligatoires à son bon fonctionnement ; c’est pourquoi on peut trouver, sur certaines décennies, des travaux de réfection de plus ou moins grande importance.

Après une intense fréquentation, la modernisation ayant apporté la désertification avec le départ des lavandières, le lavoir de la Mutasse entra alors dans une phase d’abandon.

- 1985 - |  - 1995 - |

En 1992, le lavoir de la Mutasse, malgré son état de délabrement, a été classé Monument Historique.

En 2001, le Maire René GIGOUT et son Conseil Municipal entameront une réflexion pour la restauration de ce patrimoine. De nombreuses démarches seront engagées auprès des organismes compétents. En 2002, après accord des subventions, Jean CAZIN et son Conseil Municipal lanceront les travaux de réfection de la toiture.

Le lavoir retrouvera ainsi son âme et sa prestance d’antan.

|  |  |

- Septembre 2002 -

Réfection de la toiture

L'Est Républicain - 15 septembre 2002

|  |

Avant (juin 2002) / Après (septembre 2002)

Le lavoir est ponctuellement mis à l'honneur, comme lors des Journées du Patrimoine en 2002, l'occasion pour les enseignants de l'école d'aller expliquer aux enfants comment leurs aînées faisaient la lessive...

|  |  |

Le 11 septembre 2016, il a reçu des centaines de visiteurs au cours de l’animation « Au fil de l’eau » : exposition, lavandières et orgue de barbarie.

|  |

|  |

L A M A R I E E

1790.

Le deuxième bac-lavoir sera implanté en sortie du village, au bord de la route menant au village d’Evres. Il portera également le nom de sa source d’alimentation : « la Mariée ».

Afin de pouvoir approvisionner en eau ce lavoir, la commune de Triaucourt devra faire l’acquisition du terrain où se trouvait la source. Pour cela, il sera procédé à un échange de parcelles entre trente verges d’une chènevière communale et le terrain sourcier privé de 44 verges planté en saules. Ce terrain venait du Comte de Vaubécourt et, depuis 1790, appartenait aux héritiers de Sieur Augustin Louis PICART.

Contrairement à son homologue, le lavoir de la Mariée ne posera pas de problème à sa mise en service qui, soi-disant, fut parfaite.

On ne retrouve pas le prix de chaque lavoir, mais un devis a été établi ; il donne un prix global de la construction de deux bacs réceptacles pour une somme d’environ 7 900 francs à payer au Sieur Nicolas HUGUET avec un ensemble de différents travaux et ses compléments pour la Commune de Triaucourt.

Au fil des saisons, l’automne et l’hiver apportaient leur lot de mauvais temps. Et le lavoir de la Mariée se révéla aussi très inconfortable car non couvert.

Suite aux plaintes des utilisatrices et après étude, des murs et une toiture seront construits vers 1840. Cette construction reprend la forme classique de beaucoup de lavoirs de cette époque.

Sa conception intérieure permettait soit de laver le linge sur son large rebord, soit de disposer de larges planches en travers.

On peut remarquer sa particularité extérieure, côté route : un bac abreuvoir, très fonctionnel, procurait l’eau aux villageois de son secteur ainsi qu’aux animaux.

- 1915 -

Ainsi aménagé, le lavoir de la Mariée remplira ses fonctions pendant de longues années.

Comme son collègue, il subira des nettoyages et réfections, selon les besoins.

Puis, lui aussi commencera à souffrir de la désertification des lavandières ; la modernisation, l’évolution du confort plongeront ledit lavoir dans un long sommeil.

Il sera, durant cette période, la proie de colleurs d’affiches…

…jusqu’aux environs de 1994 où décision sera prise de lui redonner son cachet d’antan.

|  |

Sainte Agathe, patronne des lavandières, se fête le 5 février…

Quelques dictons :

Si Sainte-Agathe remplit les rivières,

Le lait coulera dans les chaumières.

A la Sainte-Agathe,

Le froid s’en va en toute hâte.

La glace de Sainte-Agathe

Remet l’hiver à sa place

Si Sainte-Agathe pleure,

Le temps d’hiver se meurt

Si Sainte-Agathe est de glace,

L’année sera faite de fantasme.

Aux pluies de Sainte-Agathe,

L’hiver n’est plus à sa place

Texte : Mme Renée PRUD’HOMME, que je remercie à nouveau infiniment

pour le partage de ses archives et connaissances

Photos : Renée PRUD’HOMME et Marie-Claude MICHEL

Mise en page : Florence BOUTILLIER

Relecture : Marie-Claude MICHEL

(Février 2018)